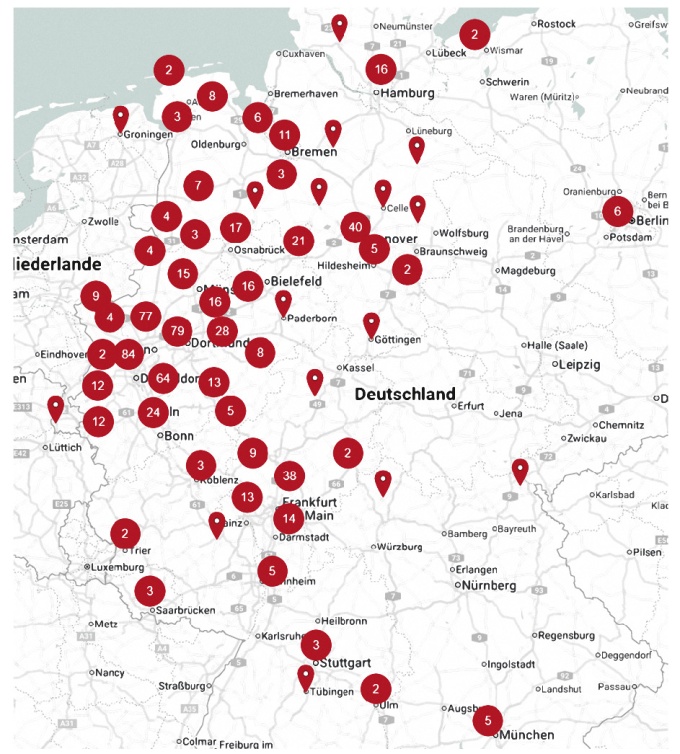

Was 2010 als regionaler Teleradiologieverbund im Ruhrgebiet begann, hat sich zu einer der leistungsfähigsten Plattformen für medizinische Telekooperationen in Deutschland entwickelt. Heute nutzen über 750 Einrichtungen connectMT nicht nur zum sicheren Bilddatenaustausch – zunehmend werden auch KI-Anwendungen darüber integriert.

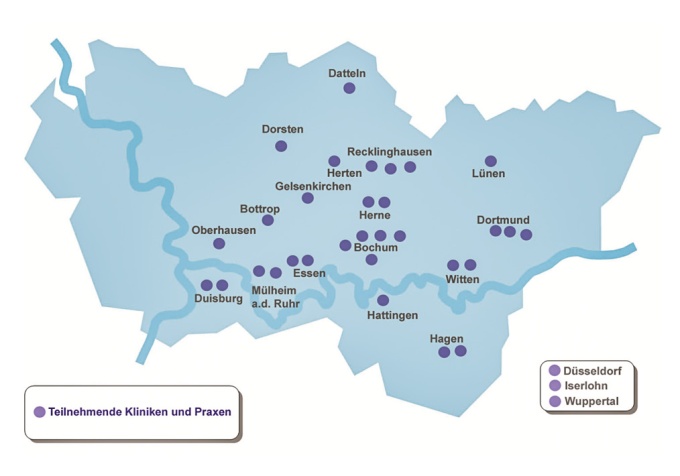

Bochum, 29. Oktober 2010. Auf dem RadiologieKongress Ruhr gibt Prof. Dr. Lothar Heuser, seinerzeit Direktor des Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, den offiziellen Start bekannt. Der Teleradiologieverbund Ruhr beginnt, radiologische Untersuchungen von Kliniken und Praxen im Ruhrgebiet untereinander zu versenden.

Von der CD zur digitalen Vernetzung

Von ihm und MedEcon Ruhr, Netzwerk der Gesundheitswirtschaft in Deutschlands größtem Ballungsraum, wurde die Idee, weg von der CD und deren Transport per Post, Taxi oder dem Patienten, hin zur digitalen Übertragung vorangetrieben. Der Bochumer PACS-Anbieter VISUS erklärte sich bereit, die erforderliche Technik für einen Probebetrieb mit 20 Einrichtungen bereitzustellen. In sechs Monaten sollte sich zeigen, ob die Lösung marktfähig ist.

Ein Jahr später transferierten bereits 35 Einrichtungen 1.500 Untersuchungen pro Monat. Die Marke von monatlich 100 GB Datenvolumen wurde erstmals überschritten. Die Entscheidung, den Betrieb in einer eigenen Gesellschaft, der MedEcon Telemedizin, weiterzuentwickeln, fiel daher allen Beteiligten leicht, zumal das Gesundheitsnetzwerk MedEcon Ruhr einvernehmlich Hauptgesellschafter wurde. Preis- und Geschäftsmodelle wurden entwickelt. Als Zielmarke wurden 100 teilnehmende Einrichtungen avisiert.

15 Jahre und 1,7 Petabyte später steht der Verbund anders da. Rund 750 Einrichtungen in ganz Deutschland, mit Schwerpunkt rund um die Gründungsregion, tauschen alle 22 Sekunden eine Untersuchung aus. Das macht 125.000 pro Monat. Aus dem Teleradiologieverbund Ruhr ist inzwischen connectMT geworden, ein Verbund für medizinische Telekooperationen.

Auch mit Blick auf die Unternehmensstruktur und die eingesetzten Ressourcen eine erstaunliche Entwicklung. Als maßgeblich für den Erfolg wird auch heute noch gesehen, dass von Beginn an die Anwender involviert wurden, was technische Verbesserungen Portfolioerweiterungen und Optimierung von Prozessen betrifft. In mittlerweile fast 50 Anwendertreffen wurde viel Engagement, Know-how und Weitsicht eingebracht, um den Verbund weiter voranzubringen. Viele Anforderungen und Wünsche konnten von MedEcon Telemedizin und VISUS umgesetzt werden. Im Gegenzug forcierten die teilnehmenden Eichrichtungen selbst, dass der Verbund weiter wächst und somit auch der eigene Nutzen daran steigt. Die Unikliniken Essen, Düsseldorf und Münster beispielsweise konzentrierten die Bilddatenkommunikation auf den DICOM-E-Mail-Austausch und kooperieren jeweils mit mittlerweile 180 bis 240 verschiedenen Einrichtungen über connectMT und erhalten monatlich je 2.500 bis 3.500 Untersuchungen hierrüber.

Ein Verbund wächst über sich hinaus

Aber auch die inhaltliche Weiterentwicklung des Netzwerkes ist bemerkenswert. Über die Anbindung ärztlicher Stellen, Kliniken in den Niederlanden, einer Reihe von fachärztlichen Praxen und Reha-Kliniken hinaus, ist die Möglichkeit für Patienten und Zuweiser, Untersuchungen in die jeweiligen Einrichtungen zu senden, ein etablierter und gut nachgefragter Service geworden. Insgesamt 75 Upload-Portale sind mittlerweile im Einsatz, u. a. in sieben Universitätskliniken.

Eine besondere Beachtung gilt derzeit aber etwas anderem. Der Anbindung von KI-Auswertungen über die existierende technische Plattform von connectMT. Hier lohnt ein genauerer Blick.

Egal ob auf dem ECR in Wien, in Beiträgen auf Kongressen oder auf LinkedIn. Die Botschaft ist überdeutlich: KI ist in der Radiologie unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Und es gibt gute Gründe dafür, dieser Botschaft ein gutes Stück weit zu folgen. ConnectMT bietet, neben anderen Plattformen wie Incepto, deepc oder denen der Modalitäten-Hersteller, die Möglichkeit, verschiedene KIs einfach und kostenbewusst zu nutzen. Der gemeinsame richtige Gedanke ist, dass nicht für jede einzusetzende KI ein eigenes IT-Projekt auf den Weg gebracht werden muss. Dass KI-Einbindung und KI-Nutzung technisch funktionieren, ist erwiesen. Doch wie sieht es konkret vor Ort aus, wo verschiedene KI-Anwendungen bereits im Einsatz sind? Erfüllen die Algorithmen die vielfältigen Erwartungen oder gibt es im täglichen Gebrauch Ernüchterungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Arbeitsprozessen oder Akzeptanz? Wir haben Antworten bei connectMT-Teilnehmern in Nordrhein-Westfalen gesammelt.

Ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Integration von Künstlicher Intelligenz in die klinische Routine liefert das Klinikum Siegen: Dort wird die Software mdprostate zur automatisierten Identifikation und Klassifikation von Läsionen in der Prostata-MRT eingesetzt. „Die neue Technologie hilft uns dabei, unsere Befunde noch präziser und effizienter zu erstellen und damit die bestmögliche Versorgung unserer Patienten sicherzustellen“, erklärt Prof. Dr. med. Sebastian Fischer, Leitender Chefarzt der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie. Die positiven Erfahrungen mit der Anwendung tragen dazu bei, mögliche Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von KI abzubauen – auch bei Patientinnen und Patienten, die zunehmend mit dem Begriff konfrontiert werden.

Die Erläuterung überzeugt: Zunächst wird in der Radiologie ein hochauflösendes MRT der Prostata durchgeführt. Die dabei erzeugten Bilder werden dann an die Software mdprostate übermittelt. Bereits wenige Minuten später liefert die KI eine strukturierte Auswertung mit markierten Gewebeschädigungen, sogenannten Läsionen, die in Risikogruppen eingestuft werden. Besonders hilfreich ist dem Radiologie-Team, welches mit der KI arbeitet, dass die Software die Größe und das Volumen der Prostata automatisch berechnet. Das bislang notwendige manuelle Ausmessen entfällt dadurch. Nach der KI-Auswertung bewerten die Fachärztinnen und Fachärzte alle Befunde manuell und prüfen zudem die gesamte Prostata erneut – so entsteht eine fundierte Doppelbefundung durch Mensch und KI. Von der Bildgebung bis zur validierten Auswertung dauert der Prozess rund 90 Minuten und ist damit deutlich effizienter als zuvor. „Wir sparen nicht nur wertvolle Zeit, sondern die Software schafft auch diagnostische Sicherheit“, betont Dr. med. Burkhard Irnich, Chefarzt der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie.

Vom Versprechen zur Praxis

Andere, aber ebenfalls positive Erfahrungen durch den Einsatz einer KI, diesmal Insight MMG von Lunit zur Brustkrebserkennung, wurden in Duisburg gemacht. „Morgens in der senologischen Konferenz haben wir die ersten Ergebnisse von Lunit gesehen; unter anderem hat die KI einen kaum erkennbaren Tumor in dichtem Drüsengewebe angezeigt – dieselbe Mammographie war extern als ‚unauffällig‘ bewertet worden“, berichtet Dr. med. Renate Haubrich, Oberärztin für Radiologie am Evangelischen Krankenhaus Bethesda zu Duisburg. Die, durch den KI-Hinweis eingeleitete, Nachdiagnostik führte letztendlich zu einer frühzeitigen Entdeckung des Karzinoms – mit erheblichem Einfluss auf den weiteren Behandlungsverlauf der Patientin. Solche Zufallsbefunde zeigen, wie die KI einen echten Mehrwert bieten kann, gerade wenn radiologische Abklärungen schwierig sind.

Der Chefradiologe schätzt besonders die Integration des Algorithmus in den Workflow. „Jeder Mausklick bedeutet Mehrarbeit und kostet Zeit. Die ersparen wir uns mit der genutzten Lösung“, betont Dr. Kühl. Auch die Rückmeldung, bei der auf einer PDF-Seite alle Analyseergebnisse übersichtlich dargestellt sind, überzeugt ihn. „So kann ich sehr schnell die relevanten Informationen identifizieren und in den Befund aufnehmen bzw. im Befundgespräch den Patienten demonstrieren.“

Einen echten Mehrwert verspricht sich der Radiologe auch bei der Diagnostik seltener Erkrankungen. Da kann die KI besonders weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen unterstützen, indem der Algorithmus aufgrund analysierter Parameter auf mögliche Differenzialdiagnosen hinweist. „Das vereinfacht den Weg von der Musterquantifizierung zur Diagnose. Mir wird ein Referenzmuster angeboten und gesagt, in wie viel Prozent der Fälle es mit einer spezifischen Erkrankung verifiziert ist. Dies vereinfacht einerseits die Befundung, hebt andererseits aber auch die Befundqualität relevant an. Damit kann es gelingen, die KI in die Breite zu tragen.“

Effizienz durch Integration

Rund 100 Ganzbeinaufnahmen im Monat erstellt das Team rund um Priv.-Doz. Dr. Jörg Stattaus, Chefarzt der Klinik für Radiologie der Knappschaft Kliniken Gelsenkirchen-Buer, hauptsächlich zur Beurteilung von – kurzgesagt – O- und X-Beinen. „Egal, ob aufgrund von Anomalien des Oberschenkelknochens bei Kindern oder aufgrund von Kniearthrose bei Erwachsenen: Die Röntgenaufnahmen von der Hüfte bis zum Sprunggelenk und die anschließende Beinachsenmessung liefern die Basis für die Therapieplanung.“

Der herkömmliche Weg der Messung führte über die Radiologin oder den Radiologen, die diese während der Diagnostik mit den Messwerkzeugen des PACS durchführten. Erfahrene Befunderinnen und Befunder benötigen rund eine halbe Minute für eine solche Messung. Auf den Monat gesehen ergeben sich aber spürbare Zeitersparnisse durch den Einsatz der KI mit dem tierischen Namen LAMA von ImageBiopsy Lab aus Wien. Die KI-Lösung ist spezialisiert auf die Messung der Beingeometrie und berechnet die erforderlichen Werte automatisch im Hintergrund. Öffnet die Befunderin oder der Befunder die Bilder im PACS, liegen die Messungen innerhalb der Bilder bereits vor, die Werte müssen dann nur noch in den Befund übertragen werden.

Prof. Dr. med. Jörg Neuerburg, Chefarzt der Radiologie an den Niederrhein-Kliniken, formulierte weitere Beweggründe für den Einsatz der KI: „Sie ergänzt unsere radiologische Diagnostik sinnvoll – insbesondere bei hoher Arbeitsdichte und zur effizienten Bestätigung unauffälliger Befunde. Bei komplexen Fällen bleiben menschliche Expertise und klinischer Kontext jedoch entscheidend. Insgesamt sehen wir in der KI eine echte Chance, Qualität und Effizienz gemeinsam zu stärken“.

Praxisbeispiele: KI im klinischen Alltag

Eine halbe Autostunde nordwestlich von Duisburg ist im St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort ADVANCE Chest CT, eine KI-Lösung von contextflow zur Detektion von Parenchymveränderungen der Lunge, im Einsatz.

Priv.-Doz. Dr. Hilmar Kühl ist Chefarzt der Klinik für Radiologie im St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort. Seiner ausgewiesenen Expertise als anerkannter Thoraxradiologe folgend, kommen die Patientinnen und Patienten aus einem überregionalen Einzugsgebiet nach Kamp-Lintfort. Die Anforderungen reichen von ambulanten Fragestellungen und die Primärdiagnostik diverser Lungenerkrankungen bis zum Staging des Bronchialkarzinoms. Mit seinem Team befundet er bis zu 1.500 Thorax-CTs pro Jahr.

2015 hatte der Chefradiologe erstmals Berührung mit Verfahren der Künstlichen Intelligenz in der Thoraxdiagnostik, damals noch an der Universitätsmedizin Essen. Seit Juni 2022 arbeitet er nun mit ADVANCE Chest CT. Über connectMT und das PACS JiveX von VISUS, wird der Algorithmus im Pay-per-use-Verfahren genutzt. Als Vorteil benennt er klar: keine Softwareinstallation, gewährleisteter Datenschutz und sichere Kommunikationsinfrastruktur.

Das Radiologie-Team im St. Bernhard-Hospital hat CT-Untersuchungen definiert, die immer einer Analyse durch die KI unterzogen werden. Sobald die Fragestellungen chronische Bronchitis, COPD, Lungengerüstveränderungen und Fibrose auftauchen, werden die CT-Bilddaten mit ADVANCE Chest CT analysiert. Das Ergebnis wird in das PACS zurückgespielt. „Diese Automatismen sind extrem hilfreich, weil sie uns zeitraubende manuelle Tätigkeiten ersparen“, nennt Dr. Kühl einen Vorteil des Verfahrens. „Würden unsere Radiologen die Bilder nachbearbeiten und analysieren, würde das pro Untersuchung bis zu zehn Minuten dauern. Die KI analysiert in deutlich geringerer Zeit insgesamt 19 Bildmuster und liefert uns zudem Differenzialdiagnosen.“ Darüber hinaus ist es möglich, sich auch Referenzbilder anzeigen zu lassen.

Dass dieser Ablauf so hoch automatisiert funktioniert, ist der nahtlosen Integration von LAMA in das PACS zu verdanken. „In der Testphase war es noch so, dass wir die Bilder per Hand in die KI schickten, anschließend fünf bis zehn Minuten auf die Ergebnisse warten mussten und erst dann mit der Befundung fortfahren konnten. Im Vergleich zur manuellen Messung hatten wir also keinen Vorteil. Erst durch das automatische Versenden über connectMT und Auswerten im Hintergrund generieren wir im klinischen Alltag Mehrwerte“, erklärt der Gelsenkirchener Radiologe.

Auch die Gelsenkirchener Orthopäden sind inzwischen überzeugt von der KI-Lösung und planen die operative Achsenkorrektur nach den Details der KI-Auswertung. Je nachdem, ob die Fehlstellung durch den Oberschenkelknochen oder das Schienbein verursacht wird, wird verschieden operiert.

Damit Anwenderinnen und Anwender die modernen KI-Möglichkeiten in der Praxis wirklich sinnvoll nutzen können, ist eine enge Verzahnung zwischen KI und PACS unumgänglich. Dr. Jörg Stattaus konkretisiert den Nutzen: „Eine Hürde beim Einsatz von KI-Lösungen, die nicht als Software der Großgerätehersteller im Paket kommt, sind natürlich die Kosten. Anschaffungen im fünfstelligen Bereich sind nur schwer zu realisieren. Ein flexibles Abo-Modell, wie es der connectMT-Marktplatz bietet, ist hier optimal, weil wir zu transparenten und überschaubaren monatlichen Kosten und ohne großen administrativen Aufwand KI zum Einsatz bringen können.“

Erfolg durch Standard

Die mit dem Einsatz von KI erreichte Unterstützung wird es künftig angesichts der Arbeitsverdichtung in der Radiologie auch mehr und mehr brauchen, um die Qualität zu halten und die Radiologinnen und Radiologen zu entlasten. Ein gutes PACS und eine intelligente KI-Strategie bilden dafür die Basis. Um die Akzeptanz maßgeblich zu steigern, bleibt aber erforderlich, einen standardisierten und anwendbaren Daten-Workflow für die verschiedenen Anwendungsfälle zu implementieren. Mit steigender Anzahl der genutzten KI-Lösungen wird der Einsatz eines Service Discovery, einem Dienst, der zum Beispiel einem PACS mitteilt, welche Anforderungen eine KI an auszuwertende Bilder stellt, sinnvoll. Aus diesem Grund ist 2024 eine IHE Task Force „AI Interest Group for Imaging“ (AIGI) gegründet worden, deren Hauptinteressen und Ziele sind, Mittel zu definieren, wie KI-Anwendungen mit den Systemen des Endbenutzers verbunden sowie KI-Anwendungsausgabe in die Systeme des Endbenutzers integriert werden können. Die Task Force rekrutiert ihre aktuell rund 150 Mitglieder aus jeder Interessengruppe, die zu oder KI-Workflows beiträgt – einschließlich Anwendern, Anbietern, Experten und Marktbetreibern. Derzeit sind 60 verschiedene Unternehmen bzw. Einrichtungen in der Arbeitsgruppe engagiert und erfolgreich, wie auf dem IHE Connectathon Wien im Juni 2025 zu sehen war.

Und hier scheint sich der Kreis der Entwicklung von connectMT seit 2010 wieder zu schließen. Die konsequente prozessorientiere Fokussierung auf standardisierten Lösungen bleibt die treibende Kraft für die dynamische Entwicklung von connectMT, der Vernetzung von Kliniken und Praxen sowie der Etablierung von KI-Lösungen.