Mit dem Start der gesetzlichen Rahmenbedingungen für ein Lungenkrebs-Screening per Niedrigdosis-CT am 1. Juli 2024 steht Deutschland vor einem Meilenstein in der Krebsfrüherkennung. In einem Vortrag auf dem Sommersymposium von contextflow und Sectra beleuchtete Prof. Hans-Ulrich Kauczor die wissenschaftliche Evidenz, die Herausforderungen in der Umsetzung und die Perspektiven eines flächendeckenden Programms.

Lungenkrebs ist weltweit und auch in Deutschland die tödlichste Krebsart. Hauptursache ist das Rauchen, das nicht nur die Lunge schädigt, sondern mit 15 weiteren Krebsarten assoziiert ist. Das große Problem: Die Erkrankung wird meist erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt – mit entsprechend schlechter Prognose. Studien zeigen jedoch, dass ein frühzeitig entdeckter T1-Tumor die Fünfjahresüberlebensrate deutlich steigert – bis auf etwa 80 %.

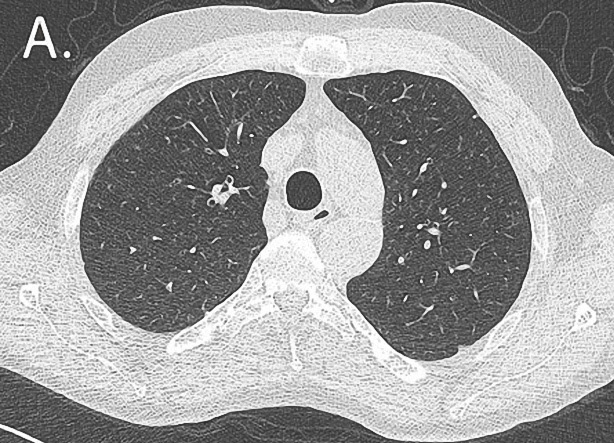

Evidenzlage: klarer Nutzen des Niedrigdosis-CT

Die Evidenz für das Lungenkrebs-Screening ist überwältigend. Große randomisierte Studien wie NLST (USA) oder NELSON (Niederlande/Belgien) belegen eine signifikante Reduktion der Lungenkrebsmortalität um rund 20 %. Auch Metaanalysen bestätigen diese Ergebnisse. Zwar bleibt die Reduktion der Gesamtmortalität mit etwa 5 bis 7 % vergleichsweise gering, doch die Effektstärke für die Zielerkrankung ist eindeutig. Damit erfüllt das Screening das zentrale Kriterium jeder Krebsfrüherkennung.

Herausforderungen: Teilnahmequote, Strahlung und Überdiagnosen

Ein zentrales Problem bisheriger Lungenscreening-Programme ist die geringe Teilnahmebereitschaft. In den USA lag sie anfangs bei unter 5 %, inzwischen bei 16 %. Erfolgreiche Programme – wie in England oder Kroatien – zeigen, dass gezielte Ansprache und niederschwellige Zugänge entscheidend sind. In Deutschland sollen künftig Haus- und Arbeitsmediziner nach einem verpflichtenden Aufklärungsgespräch potenzielle Teilnehmende überweisen.

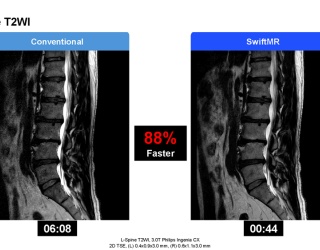

Auch die Diskussion um Strahlenrisiken wird entkräftet: Bei einem Screening über zehn Jahre liegt das zusätzliche Risiko für strahleninduzierte Krebserkrankungen bei nur 0,05 % – bei einem Nutzen, der 4,5 gerettete Leben pro 1.000 Teilnehmenden verspricht. Moderne CT-Systeme mit Dosiswerten unter 1 mSv sowie KI-unterstützte Rekonstruktionsverfahren tragen zur weiteren Risikominimierung bei.

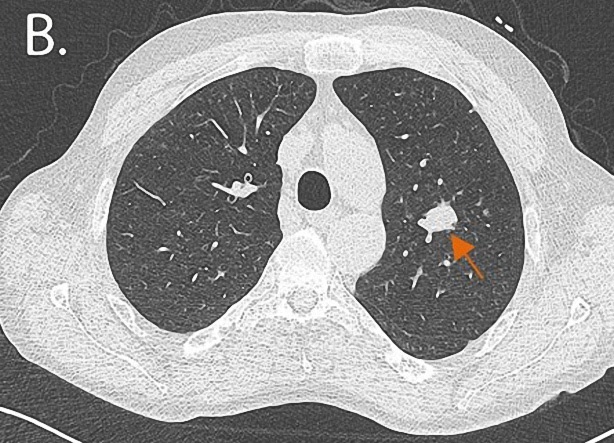

Überdiagnosen und falsch-positive Befunde bleiben eine Herausforderung. Der Anteil unnötiger Operationen liegt in Studien bei rund sechs pro 1.000 Screeningteilnehmern. In Deutschland wird deshalb mit einem volumetriebasierten Klassifikationssystem gearbeitet, das sich an den Erfahrungen der HANSE-Studie orientiert. Ziel ist es, durch strukturierte Befundung und einheitliche Protokolle die Rate an unnötigen Eingriffen zu senken.

Organisation und Umsetzung in Deutschland

Nach langjährigen Abstimmungen zwischen Fachgesellschaften, Behörden und Ministerien wurde das Lungenkrebs-Screening zum 1. Juli 2024 gesetzlich ermöglicht. Ein flächendeckendes, qualitätsgesichertes Programm soll ab April 2026 als Kassenleistung starten. Die zentrale Herausforderung bleibt nun die administrative Umsetzung in den Ländern – viele Behörden haben noch keine klaren Verfahren zur Zulassung der Screening-Einrichtungen.

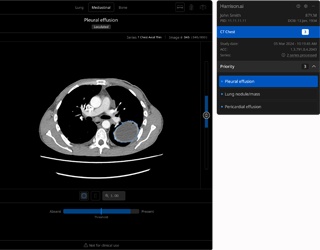

Das Screening richtet sich an 50- bis 75-Jährige mit einer Raucherbiographie von mindestens 15 Packungsjahren und maximal zehn Jahren Rauchstopp. Radiologinnen und Radiologen übernehmen Erst- und Zweitbefundung, wobei standardisierte Software und eine Fortbildung mit dokumentierten 50 Fällen verpflichtend sind. Befunde werden in drei Kategorien eingeteilt: unauffällig (erneutes Screening in einem Jahr), kontrollbedürftig (CT-Kontrolle in drei bis sechs Monaten) und abklärungsbedürftig (Einweisung in eine Klinik).

Europäische Perspektiven und soziale Dimension

Im Rahmen eines EU-Projekts werden derzeit Pilotstudien in 15 Mitgliedstaaten durchgeführt. Ziel ist es, vulnerable Gruppen – etwa sozial benachteiligte Personen, Migranten oder Hochrisikopatienten – gezielt zu erreichen. Frauen scheinen besonders vom Screening zu profitieren, u. a. weil sie erfahrungsgemäß strukturierte Programme, wie das Mammographie-Screening häufiger wahrnehmen. Hier könnte eine Integration von Maßnahmen neue Zugänge eröffnen.

Fazit

Das Lungenkrebs-Screening per Niedrigdosis-CT ist ein evidenzbasiertes Instrument mit hoher Wirksamkeit – aber auch hohen Anforderungen an Organisation, Qualitätssicherung und Kommunikation. Die deutschen Radiologinnen und Radiologen haben in Zusammenarbeit mit Pneumologen und Thoraxchirurgen entscheidend zum Aufbau beigetragen. Nun gilt es, aus der gesetzlichen Möglichkeit ein funktionierendes Screeningverfahren zu entwickeln.