Die Entwicklung der Kernspintomographie: Vom Rauschen zur Prävention

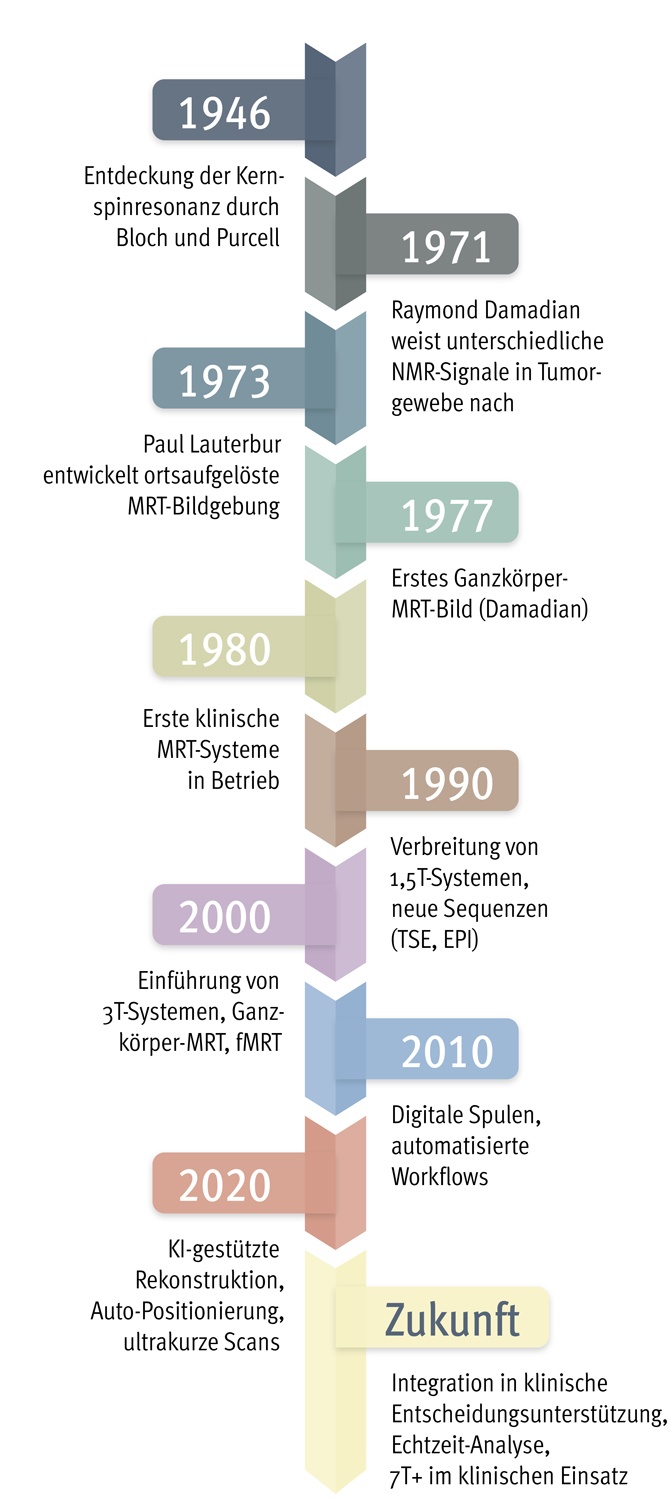

Die Magnetresonanztomographie (MRT), auch Kernspintomographie genannt, hat sich seit ihrer Einführung in der klinischen Medizin in den 1980er- Jahren rasant entwickelt. Was einst als visionäre Technologie galt, ist heute fester Bestandteil der modernen Radiologie. Sie überzeugt durch ihre exzellente Weichteildarstellung, ihren Verzicht auf ionisierende Strahlung und die Möglichkeit, sowohl anatomische als auch funktionelle Informationen zu liefern.

Die technische Entwicklung verlief dabei nicht linear, sondern in mehreren Innovationsschüben, die das Verfahren immer schneller, präziser und vielseitiger gemacht haben.

Von Magnetfeldern, Spulen und Sequenzen – technischer Fortschritt im Detail

Die frühen MRT-Geräte waren groß, teuer und langsam. Sie arbeiteten mit Magnetfeldstärken zwischen 0,5 und 1,5 Tesla und erzeugten zwar prinzipiell faszinierende Bilder, doch diese waren in der Auflösung noch begrenzt und mit langer Akquisitionszeit verbunden.

Eine Standarduntersuchung konnte leicht eine Stunde dauern, einzelne Sequenzen brauchten mehrere Minu-ten. Die Bildrekonstruktion erfolgte rechnerisch per Fourier-Transformation und war dementsprechend rechenintensiv. Dennoch zeigten diese ersten klinischen Anwendungen, dass die MRT in der Lage war, bestimmte Strukturen – insbesondere im Gehirn, Rückenmark oder den Gelenken – deutlich besser darzustellen als etwa das CT.

Ein wesentlicher Fortschritt wurde durch den technischen Ausbau der Magneten erzielt. Mit der Etablierung von 1,5T- und später 3T-Systemen verbesserte sich das Signal-Rausch-Verhältnis deutlich, was feinere anatomische Details sichtbar machte. Parallel dazu wurde die Spulentechnologie weiterentwickelt: analoge Systeme mit wenigen Kanälen wurden durch digitale Hochkanal-Spulen ersetzt, die gleichzeitig größere Bereiche abdecken und die Bildqualität weiter steigern konnten.

Auch die sogenannten Slewrates – die Geschwindigkeit, mit der Gradientenfelder verändert werden – stiegen von anfänglich 10–20 mT/m/ms auf heute über 200 mT/m/ms bei HighEnd-Systemen. Diese hohe Dynamik ist vor allem bei schnellen Sequenzen wie der Echo-Planar-Imaging (EPI) oder bei funktionellen und diffusionsgewichteten Verfahren essenziell.

Neben der Hardware spielt auch die Software eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der MRT. Neue Sequenzen wie Turbo-Spin-Echo, Multi-Echo-Techniken oder Parallel-Imaging-Verfahren wie GRAPPA oder SENSE verkürzten die Scanzeiten drastisch. Untersuchungen, die einst eine Stunde dauerten, lassen sich heute oft in weniger als 20 Minuten durchführen – bei gleichzeitig besserer Bildqualität.

Funktionen wie Auto-Positionierung, automatische Protokollwahl oder intelligente Bildnachverarbeitung haben zudem die Benutzerführung vereinfacht und die Untersuchungen standardisierter gemacht.

| MRT damals (1980er/90er) | MRT heute (2020er) | |

|---|---|---|

| Magnetfeldstärke | 0,5 - 1,5 T | 1,5 - 3 T (Standard), 7 T (Forschung) |

| Bildqualität | niedrige Auflösung, geringes SNR | Hochauflösend, hohes SNR |

| Scandauer pro Sequenz | 3 -10 min | 30 s - 2 min |

| Gesamtdauer MRT-Untersuchung | 30 - 60 min | 10 - 20 min |

| Slewrate | 10 - 20 mT/m/ms | 200 - 300 mT/m/ms |

| Gardientenstärke | ~ 10 – 20 mT/m | ~ 45 – 80 mT/m (Standard) > 100 mt/m/ms (fMRI, Forschung) |

| Sequenztechnik | Basis Sequenzen manuell angepasst | Hochentwickelte Multi-Echo-,Multi-Band- & KI-optimierte Sequenzen |

| Spulentechnologie | 1 - 4 Kanäle analog | 16 - 128 Kanäle digital |

| Rekonstruktion | Fourier-Transformation, lange Rechenzeiten | KI-basiert, echtzeitfähig |

| Workflow & Bedienung | Komplex, erfahrungsabhängig, manuelle Protokolle | KI-gesteuert, Auto-Positionierung, automatische Sequenzauswahl |

| Integration in Kliniksysteme | Separat, keine Echtzeit-Datenintegration | Vollständig in PACS/RIS integriert, strukturierte Befundung möglich |

| Anwendungsbreite | ZNS, Gelenke, Wirbelsäule | Multiorgan, funktionell, kardiologisch, onkologisch, präventiv |

| Zukunftstrends | Hardwareentwicklung | Hybridmodelle: MRT + KI-Diagnostik, Therapiesteuerung, Point-of-Care-MRT |

In den vergangen 50 Jahren hat sich die Kernspintomographie in vielfacher Hinsicht weiterentwickelt.

Intelligenter, schneller, flexibler – aktuelle Trends und neue Potenziale

Einen besonders spannenden Innovationsschub erlebt die MRT aktuell durch den vermehrten Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) – insbesondere zur Scanbeschleunigung. Deep-Learning-Algorithmen ermöglichen es, die benötigte Datenmenge für ein vollständiges Bild zu reduzieren. Dabei wird die Lücke zwischen unvollständigen Rohdaten und vollständigem Bild durch intelligente Rekonstruktionsverfahren geschlossen. Systeme wie AIR Recon DL, Deep Resolve oder Hyperfine AI zeigen, dass es möglich ist, die Scandauer um bis zu 50 % oder mehr zu reduzieren – bei gleichzeitig gesteigerter Bildqualität und geringerer Artefaktanfälligkeit. Besonders in zeitkritischen Situationen, bei Kindern oder unruhigen Patienten, sind diese Fortschritte von großem praktischen Nutzen.

Interessanterweise zeichnet sich parallel ein scheinbarer Gegentrend ab: der zunehmende Einsatz sogenannter Low-field-MRTs mit Magnetfeldstärken unter 1,0 Tesla. Lange Zeit galten diese Systeme als technisch überholt. Doch mit moderner Hardware, KI-gestützter Bildverarbeitung und besseren Algorithmen erleben sie derzeit ein Comeback – insbesondere im Bereich mobiler MRTs oder in ressourcenbegrenzten Regionen.

Systeme mit 0,55T oder sogar 0,064T (wie beim mobilen MRT von Hyperfine) ermöglichen heute bereits klinisch brauchbare Bildgebung – bei deutlich niedrigeren Anschaffungs- und Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch und weniger Infrastrukturbedarf. In Verbindung mit cloudbasierter Rekonstruktion eröffnen sich so neue Einsatzfelder, etwa im Rettungsdienst, auf Intensivstationen oder in strukturschwachen Regionen.

Auch jenseits dieser technologischen Entwicklungen schreitet die Integration der MRT in den klinischen Workflow weiter voran. Die MRT wird nicht nur schneller und smarter, sondern auch ergonomischer und anwenderfreundlicher. Insgesamt zeigt sich: Die MRT der Gegenwart ist eine hochautomatisierte, intelligente Bildgebungstechnologie, die weit über das hinausgeht, was sich die Pioniere der 1970er-Jahre vorstellen konnten. Sie ist schneller, präziser, vielseitiger – und zunehmend flexibel einsetzbar. Die Zukunft der MRT ist nicht nur hochaufgelöst, sondern auch hochintelligent – und in manchen Fällen sogar mobil.