Mit einem Augenzwinkern eröffnete Elmar Merkle die Highlight-Session des R3 Imaging Kongresses: „Radiologie ist immer im Fluss – aber im Moment scheint sie sich besonders rasant zu verändern.“ Mit dieser Steilvorlage übergab er das Wort an Prof. Gabriel Krestin vom Erasmus Medical Center in Rotterdam. Der international renommierte Radiologe sprach unter dem Titel „Zurück in die Zukunft: Radiologische Ratschläge für 2030“ über die drängendsten Herausforderungen und möglichen Perspektiven seines Fachgebiets. Seine Analyse war schonungslos – doch sie mündete in eine optimistische Vision, die Mut macht.

Zwischen Überlastung und Fortschritt

Krestin begann mit einem Blick in die Gegenwart: Über 100 Milliarden radiologische Bilder entstehen jedes Jahr allein in der Europäischen Union. Angesichts des bestehenden Radiologenmangels bleiben pro Bild im Schnitt nur 1,5 Sekunden zur Interpretation. „Das ist nicht viel“, bemerkte Krestin trocken – und verwies darauf, dass bereits mehr als die Hälfte der Radiologinnen und Radiologen zwei oder mehr Symptome eines Burnouts aufweisen. Zugleich sinken die Vergütungen für radiologische Leistungen – in Deutschland um rund 30 Prozent seit 2005 –, während der administrative Aufwand wächst. Mehr als die Hälfte der Arbeitszeit gehe inzwischen für Besprechungen und Dokumentation verloren, nicht für Befundung oder klinische Kommunikation.

Auch der Fachkräftemangel verschärft die Situation. In der EU fehlen laut Krestin bereits 1,2 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen, Tendenz steigend. Er zitierte den Begriff „Pflexit“ – den freiwilligen Ausstieg aus dem Beruf, weil Arbeitsbelastung und Vergütung in keinem Verhältnis mehr stehen.

Trotz dieser düsteren Zahlen bleibt die Radiologie für ihn ein zentraler Motor des medizinischen Fortschritts. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verständnis biologischer Prozesse radikal verbessert. Präzisionsdiagnostik und personalisierte Therapien führten dazu, dass viele früher tödliche Krankheiten heute chronisch verlaufen. Krestin nannte die Thrombektomie beim Schlaganfall als Beispiel: eine Methode, die erst in den letzten zehn Jahren klinische Routine erlangt hat und die Prognose dramatisch verbessert hat.

Doch der medizinische Fortschritt habe auch neue Probleme geschaffen. Menschen leben länger – und sind dadurch häufiger multimorbid. „Wir sehen heute Familien mit vier Generationen. Alle sind älter, aber nicht alle sind gesund“, so Krestin. Die Zahl der chronischen Erkrankungen steige, ebenso die Nachfrage nach Bildgebung: Bereits 75 % aller radiologischen Kosten entfallen auf die über 65-Jährigen.

Digitalisierung, KI und neue Versorgungsformen

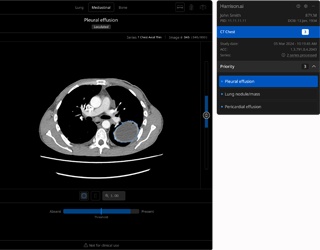

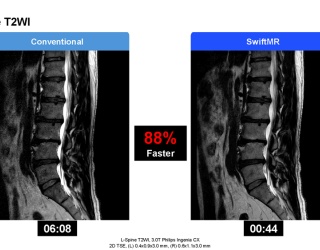

Die Medizin von morgen werde laut Krestin ohne Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) nicht auskommen. Schon jetzt seien rund 965 der 1.200 FDA-zugelassenen KI-Anwendungen in der Radiologie angesiedelt. KI kann Routinearbeiten übernehmen, die Bildqualität verbessern und die Diagnostik standardisieren. „Wir müssen sie nicht fürchten, sondern richtig einsetzen“, sagte Krestin.

Neben KI sieht er Telemedizin, Miniaturisierung und Robotik als Schlüsseltechnologien, die Engpässe kompensieren könnten. Er erwähnte beispielhaft die chinesische Firma United Imaging, die mit 25.000 Mitarbeitern in Shanghai und einem neuen europäischen Zentrum in Rotterdam tätig ist. „Das zeigt die Dynamik, aber auch die geopolitische Dimension unseres Fachs“, bemerkte er – und fragte, ob Europa strategisch darauf vorbereitet sei.

Für die nächsten fünf Jahre forderte Krestin entschlossene Strukturreformen: Der Regulierungsdruck müsse sinken, die Administration automatisiert, die Digitalisierung ausgebaut werden. Sein Zukunftsbild ist integrierte Gesundheitssysteme nach dem Hub-and-Spoke-Prinzip – also spezialisierte Zentren, die mit regionalen Versorgern vernetzt sind. Nur so lässt sich eine effiziente, patientenorientierte Medizin organisieren.

Er beschrieb, wie sich dieses Konzept bereits in Rotterdam realisiert: Das dortige Universitätsklinikum wurde von ehemals 1.400 auf 500 Betten verkleinert – zugleich wurde die Zahl der Tageskliniken erweitert. „Weniger Krankenhaus, mehr Zuhause“, lautet sein Motto. Die Zukunft liege in einer häuslichen und ambulanten Versorgung, unterstützt durch Sensorik, Telemonitoring und Point-of-Care-Diagnostik. Schon heute könnten intelligente Zahnbürsten, Toiletten oder Hautpflaster Biomarker erfassen und Warnsignale senden. Die medizinische Betreuung werde sich vom Krankenhaus in den Alltag der Menschen verlagern.

Damit dies gelingt, brauche es ein digitales Ökosystem, das Daten aus Kliniken, Praxen, Laboren und Haushalten zusammenführt. Mithilfe von Data Mining und KI entstünden digitale Zwillinge, die Krankheitsverläufe simulieren und personalisierte Therapieentscheidungen ermöglichen.

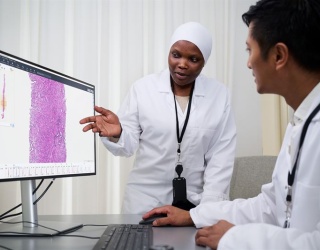

Integrierte Diagnostik und Wandel als Chance

Besonders eindrücklich war Krestins Appell zur integrierten Diagnostik. Radiologie, Pathologie und Labormedizin müssten enger kooperieren und klinische Fragestellungen gemeinsam beantworten. Erst das Zusammenführen von Radiomics, Genomics und klinischen Daten ermöglicht eine wirklich prädiktive Medizin. „Wir müssen die Silos aufbrechen und in multidisziplinären Teams arbeiten“, forderte er.

Auch die Radiologie selbst werde sich verändern: Automatisierte Akquisition, KI-gestützte Befundung und robotische Assistenzsysteme würden den Berufsalltag neu definieren. Statt Routinearbeiten rücke die Rolle des Radiologen als Interpret, Kommunikator und Integrator in den Mittelpunkt.

Am Ende schlug Krestin den Bogen zu seinem Vortragstitel: „So wie es keine Zukunft ohne Klimawandel gibt, wird es keine Zukunft der Radiologie ohne Wandel geben. Wir müssen uns anpassen, wir müssen uns verändern.“ Und wenn es gelingt, Technologie, Daten und Menschlichkeit in Einklang zu bringen, dann – so sein Fazit – sieht die Zukunft der Radiologie mit KI gut aus.